Arnold Schoenberg

Premessa

Ormai da tempo la critica si è soffermata sull’importanza del tono linguistico, volutamente antilirico, parlato e colloquiale, presente nella poesia di Giovanni Raboni; una forma utilizzata con l’obiettivo di guidare il messaggio poetico su argomenti forti e ormai ben noti: il tema della morte, della memoria, dell’incomunicabilità urbana e dell’isolamento esistenziale, solo per citarne alcuni. E’ interessante, ed è l’obiettivo di queste note, analizzare come un’ulteriore conferma di tale cifra stilistica in Raboni sia raf-forzata da una precisa scelta tecnica: aver dato evidenza espressiva ad un verso che metricamente si vuole definire endecasillabo atonale.

Perchè creare, e ciò proprio per il verso di Raboni, la locuzione atonale? Si vuole dimostrare come l’utilizzo coerentemente insistito in Giovanni Raboni di una particolare modalità ritmica nel metro endecasillabico – codificata nei sonetti raboniani in tutte le possibili varianti – abbia per il tra-mite della sua forma generato una nuova forma dell’endecasillabo, con un ampio e rinnovato ventaglio di potenzialità espressive.

Questo accostamento analogico del verso poetico raboniano a termini musicali, contigui al concetto di atonalità, non intende rappresentare sem-plicemente una sinestesia. Si ritiene anzi che utilizzare una chiave di lettura anche musicale non sia solo tecnicamente corretto, ma soprattutto utile per interpretare al meglio uno stile inconfondibile, che è quello che si ap-prezza leggendo i sonetti di uno dei più grandi poeti italiani del ‘900.

L’endecasillabo Raboni: dalla dissoluzione tonale all’atonalità

La definizione di endecasillabo atonale data al verso di Giovanni Raboni, suggestiva e tipicamente dodecafonica, è nata già in prima lettura da una semplice considerazione tecnica sulla struttura genetica dell’endecasillabo, così come è codificata nella metrica della lingua italiana.

Nella prosodia italiana infatti, il verso endecasillabo è definito come la sintesi e l’accoppiamento di due versi imparisillabi: precisamente il settenario (S7) ed il quinario (Q5), in forma “a maiore” diretta (S7+Q5) od in forma “a minore” rivolta (Q5+S7). Tale accoppiamento metrico comporta che l’endecasillabo (S7+Q5) definito “a maiore” (e si dirà con licenza mu-sicale, per chi potrà comprenderla, in tonalità maggiore) ottenga accenti rit-mici fissi sopra la sesta e la decima sillaba di quel verso imparisillabo, men-tre l’endecasillabo “a minore” – in tonalità minore – abbia accenti ritmici fissi sulla quarta e sulla decima sillaba.

L’uso del concetto di tonalità musicale per delineare un verso poetico può apparire del tutto arbitrario, ed è utile dare subito alcune precisazioni.

Più in dettaglio, non si intende qui identificare – solo per fare un semplice esempio – nel primo verso della Divina Commedia precisi richiami musicali, peculiari proprio in quanto legati alla tonalità musicale maggiore. E’ però interessante notare come l’uso dell’endecasillabo tonale (sia maggiore che minore) offra espressività ed armonie specifiche uniche, riconducibili a registri armonici di tipo cadenziale (ove il termine cadenza ha valenza proprio musicale, quale risoluzione armonica da dominante a tonica).

E’ inoltre indubbio come l’endecasillabo (qualificato da Dante Alighieri superbissimum carmen per la varietà, il respiro e la limpidezza che è in grado di esprimere) rappresenti il verso italiano che, in versioni sia a maiore che a minore, evoca una precisa similitudine con l’armonia musicale tonale, per l’eminente chiarezza, solidità ed equilibrio del suo impianto ritmico.

Nella letteratura italiana, l’evoluzione della cadenza nell’endecasillabo tonale è peraltro mutata con l’evolvere dello stile: soprattutto sul finire del diciottesimo secolo è iniziata una operazione demolitiva delle cadenze più classiche mediante una gestione degli accenti sempre più instabile e fluttuante, più cromatica e lontana dal centro tonale, con aggiunte di ribattute ritmiche ed enjambements. Specularmente e nel medesimo periodo storico nella storia musicale si è assistito allo sfaldamento progressivo del concetto di tonalità, per giungere nel ventesimo secolo al culmine della dissoluzione tonale con l’atonalità esplicita e voluta dalla musica dodecafonica.

Si può parlare, in analogia, di dissoluzione tonale per l’endecasillabo? Si intende qui effettivamente mostrare come Giovanni Raboni abbia realizzato questa operazione tecnica, dando valenza esplicita ad un totale superamento delle regole endecasillabiche e codificando nella pratica dei suoi sonetti la cosiddetta norma metrica dell’endecasillabo atonale. Come è noto, l’ampio registro espressivo offerto dall’endecasillabo (a maiore o a minore) è diretta conseguenza del carattere imparisillabo dei metri costituenti (settenario e quinario). Nel contempo, la prosodia italiana ha storicamente convenuto su una maggiore povertà ritmica ed espressiva dei più “monotoni” metri di tipo parisillabo, in particolare il quadrisillabo, il senario e l’ottonario.

Si vedrà tuttavia tra breve come l’atonalità dell’endecasillabo di Raboni, diretta conseguenza della sua genesi per fusione di due versi parisillabi, porti a una lettura tutt’altro che scarna dal punto di vista ritmico (e ciò è solo apparentemente paradossale): con l’atonalità del verso endecasillabo si assiste ad una potenziale sovra capacità ritmico/espressiva, tant’è vero che Raboni – ben conscio di tale pericolo – dosa l’atonalità, calmierandone nei sonetti il forte pathos espressivo mediante l’utilizzo inframmezzato dei più stabili endecasillabi tonali. Per dimostrare ciò, si partirà dalla seguente analisi ritmica di quattro sonetti della produzione lirica raboniana.

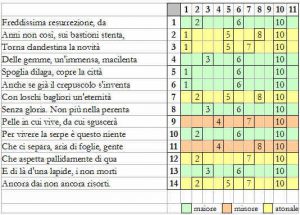

Sonetto A (“Ogni Terzo Pensiero” – Mondadori, 1993)

Sonetto B (“Ogni Terzo Pensiero” – Mondadori, 1993)

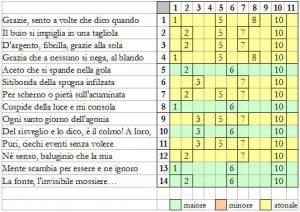

Sonetto D (“Quare Tristis” – Mondadori, 1998)

L’atonalità alla prova: i quattro sonetti proposti per l’analisi

Come appena descritto alle pagine precedenti, al fine di evitare l’analisi dell’endecasillabo atonale sul solo piano della teoria, si è proposta l’analisi di quattro sonetti di Raboni, tratti dalle die raccolte “Ogni terzo pensiero – Mondadori, 1993” (sonetti Freddissima resurrezione, da e Invecchiando un corpo vorrebbe un’anima) e “Quare tristis – Mondadori, 1998” (sonetti Smessa la sontuosa porpora i vetri e Grazie, sento a volte che dico quando).

Nell’analisi di questi sonetti non ci si soffermerà, per mancanza di spazio e tempo (e purtroppo, bisogna davvero dire), in una attività di riconoscimento in essi delle tematiche e dei contenuti a noi più noti della poesia raboniana, in taluni casi così evidenti nella loro complessa pregnanza.

Accanto a ogni sonetto è riportata la relativa analisi ritmica: quest’ultima nasce da una lettura ovviamente del tutto personale, tuttavia si potrà convenire – pur con qualche arbitrarietà – che sia l’analisi che la suddivisione suggerita tra versi tonali ed atonali coincidano abbastanza fedelmente con gli intenti metrici di Raboni, in sede di stesura e di revisione del testo.

Basti, come unico esempio a cogliere con mano la tragicità esistenziale della poesia di Raboni, considerare nel primo dei quattro sonetti – Freddissima resurrezione, da – il profondissimo ossimoro dato dalla festa di Pasqua che si scontra con una gelida “giornata dei morti”, spoglia e senza gemme, quasi un giorno del mese di novembre di pascoliana memoria. Qui il tema della resurrezione della carne di Cristo è contrapposto alla promessa della medesima resurrezione ai “non ancora risorti” dell’ultimo verso.

Tutto si cristallizza in una drammatica attesa di ricongiungimento, di fronte a una lapide, nel gelido tramonto pasquale di una spoglia Milano odierna: una cesura che solo la comunione tra vivi e morti può puntellare (e Novembre è certo il mese dei Morti, ma anche della comunione dei Santi).

Temi come questi, così come gli altri proposti nei successivi tre sonetti, richiedono un livello di tono e pathos poetico di grandissima drammaticità. L’endecasillabo atonale dà a Raboni un’ulteriore leva espressiva, fondamentale e decisiva in questo caso, per scardinare la compatta solidità del sonetto, con una tensione ritmica altrimenti non ottenibile forse nemmeno col verso libero. Nell’analisi ritmica dei quattro componimenti poetici è evidente come la varietà accentuativa creata da Raboni sia tale da coprire con ictus – nei quattordici versi del sonetto – praticamente tutti i gradi della scala endecasillabica: in tutti i quattro sonetti la varietà del ritmo sovrasta la norma, nulla è certo e scontato nell’incedere di ogni verso. E, come già più sopra è stato rilevato, si riconosce inoltre come l’utilizzo di endecasillabi tonali sia fondamentale per garantire un equilibrio minimo all’atonalità della frase ritmica (interrotta per di più da continui enjambements).

Valga come esempio di questa tecnica per mantenere e calmierare la tensione ritmica il verso 4 del Sonetto A, endecasillabo “a maiore” successivo ai due precedenti atonali: il verso delle gemme, un’immensa, macilenta è endecasillabo maggiore (3-6-10) che riporta una precaria stabilità alla prima quartina, grazie anche al peso delle “m” che ne rallentano – a livello sonoro – il tono lento e meditativo tipico del suo incipit anapestico.

Le caratteristiche ritmiche dell’endecasillabo atonale in Raboni

L’analisi del verso nei quattro sonetti in allegato permette di identificare agevolmente numerosi endecasillabi atonali, atonali in quanto – come più volte si è definito sopra – non riconducibili né ad una tonalità ritmica a maiore né ad una tonalità a minore. Tali endecasillabi atonali si presentano in Raboni, dal punto di vista della genesi metrica, nella seguente duplice alternativa di modalità strutturale:

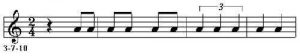

– per sintesi di due senari accoppiati (S6+S6) variante Schoenberg

– per sintesi di un ottonario più un quadrisillabo (O8+Q4) variante Berg

La variante Schoenberg (la principale) non ha evidentemente rivolto, data la simmetria della costruzione metrica (S6+S6). La versione (O8+Q4) viceversa dispone di rivolto, ovvero di versione (Q4+O8), ma quest’ultima, com’è facilmente verificabile (ci limitiamo ad affermarlo) si trasforma in endecasillabo maggiore anapesto (con ictus sulla terza, la sesta e la decima sillaba). Può forse far sorridere questo voler insistere sul concetto di atonalità di un verso, nonchè il vezzo di denominarne le “varianti” con i nomi dei due più grandi compositori dodecafonici del ‘900. Se lo si fa, è solo per ribadire la notevole affinità concettuale tra musica ed endecasillabo atonali: di fatto è senz’altro utile almeno a rimarcare la tipicità dell’endecasillabo atonale di Raboni, che produce instabilità ritmica, dissonanza, non-cadenza. Questa instabilità è però tutt’altro che un utilizzo scorretto dei canoni ritmici codificati, è anzi la esplicita dichiarazione/esplorazione di un nuovo paradigma espressivo, e si vuole affermare che il termine corretto e più preciso per tale paradigma è esattamente quello scelto: atonalità.

Le frammentazioni ritmico-verbali generate dagli accoppiamenti dei veri parisillabi producono un’atmosfera di continuo squilibrio, di straniamento sia all’orecchio che all’animo in ascolto del lettore, ancor di più evidente essendo da Raboni sviluppate in un metro che anche simbolicamente ingenera aspettative ritmiche totalmente diverse, ovvero il classico per eccellenza: il sonetto. Attraverso questa atonalità Giovanni Raboni codifica una nuova metrica, una nuova armonia poetica. Con i suoi sonetti egli ha fornito sostanza espressiva per una nuova algebra del verso italiano, scardinando dall’interno un canone di versificazione che – per quanto riguarda l’endecasillabo – sembrava ormai del tutto sfruttato, esplorato e usurato.

Gli endecasillabi atonali di Raboni: la variante Schoenberg (S6+S6)

Partendo dall’apparente semplicità della struttura metrica di tale variante (senario+senario), Raboni ha saputo produrre ed offrire al lettore una varietà ritmica a dir poco prodigiosa: tutte le possibili variazioni cromatiche sono state sfruttate e – appoggiate come sono sul contenuto semantico del verso – si traducono in poesia di grande efficacia espressiva. L’evidenza tecnica principale nell’endecasillabo atonale nella variante Schoenberg (S6+S6) è, dal punto di vista ritmico, la presenza di un ictus strutturalmente fisso sulla quinta sillaba del verso, cosa che è rappresentabile schematicamente nel modo che segue (maiuscola la sillaba in ictus):

s1 s2 s3 s4 S5 s6 s7 s8 s9 S10 (s11)

L’accento sulla quinta sillaba è diretta conseguenza dell’accento principale in quinta sillaba del primo senario. Anche visivamente, balza subito all’evidenza il “vuoto” accentuativo di quattro sillabe, prima e dopo la quinta, di norma incolmabile senza ulteriori ictus principali di supporto.

Questa esigenza di ulteriori ictus comporta che, nella versificazione, debbano essere in sostanza introdotti due nuovi accenti nei due “vuoti ritmici” nella prima e nella seconda metà del verso atonale, per un totale di quattro ictus complessivi. E’ la prima – evidente – differenza rispetto ad un endecasillabo maggiore e minore, ove tipicamente gli accenti principali sono tre (struttura ritmica 2-6-10, 3-6-10 per l’endecasillabo maggiore, 4-7-10 e 4-8-10 per l’endecasillabo minore). In altri termini, con la simmetria ritmica dell’accento in quinta sillaba, Raboni impone di fatto una lettura del verso più lenta, si direbbe quasi più quantitativa che accentuativa, con un effetto globale di ponderazione, di abbassamento del tono e del livello colloquiale nella frase lirica, il che stride violentemente con la più naturale armonia degli endecasillabi tonali, altrove nel corpo del sonetto sapientemente introdotti con forte effetto di antitesi ritmica.

I quattro modi della variante Schoenberg

La posizione di questi due ulteriori ictus principali nella prima e seconda metà del verso, prima e dopo cioè l’ictus di quinta sillaba, è diretta funzione del posizionamento del primo accento ritmico nei due rispettivi senari accoppiati nell’endecasillabo atonale. Nella metrica italiana il senario formula il primo ictus sulla seconda sillaba del verso (si pensi al doppio senario in Alessandro Manzoni), meno frequentemente sulla terza sillaba. Ancor più raro il caso del posizionamento dell’ictus del primo senario sulla prima sillaba, cosa che produce effetti ritmici di accelerazione peculiari, e che tratteremo in un successivo paragrafo.

Le combinazioni che discendono dal posizionamento di questi due ulteriori ictus nell’endecasillabo atonale produce in Raboni una sorprendente varietà di soluzioni espressive. L’elemento fondamentale da rilevare è che, quale che sia il posizionamento dei due accenti ritmici ulteriori, si vengono comunque a creare all’interno dell’endecasillabo quattro unità ritmiche fondamentali e precisamente:

- due nuclei ritmici di tipo anapestico

- due nuclei ritmici di tipo giambico

Questi due nuclei risultano opposti od incrociati nel verso, in base alla scelta espressiva voluta dell’autore. Le combinazioni ritmiche possibili, tutte sfruttate da Raboni, sono come si è appena affermato in numero di quattro. Vediamole in dettaglio:

- Variante Schoenberg – modo 1: GAGA

giambo, anapesto, giambo, anapesto (2-5-7-10)

s1 S2 s3 s4 S5 s6 S7 s8 s9 S10 (s11)

Alcuni esempi del modo 1°in Raboni:

Sonetto A – endecasillabo 14: Ancora dai non ancora risorti.

Sonetto B – endecasillabo 9: Non solo è immortale, ma immortalmente

Sonetto C – endecasillabo 10: Tenuto in ostaggio dalla regina

Sonetto D – endecasillabo 2: Il buio si impiglia in una tagliola

Sonetto D – endecasillabo 3: D’argento, fibrilla, grazie alla sola

Come si può notare, questo accoppiamento è il più “naturale”, in quanto fonde due senari classici con accento sulla seconda sillaba. Si potrebbe quasi affermare che questo endecasillabo è un atipico doppio senario, di cui il primo tronco. L’effetto che ne risulta è in effetti simile a quello del doppio senario, ma con un surplus dinamico di accelerazione legato al secondo giambo presente in sesta e settima sillaba, conseguente alla elisione della sillaba intermedia ai due senari.

- Variante Schoenberg – modo 1: GAAG

giambo, anapesto, anapesto, giambo, (2-5-8-10)

s1 S2 s3 s4 S5 s6 s7 S8 s9 S10 (s11)

Esempi del modo 2°:

Sonetto A – endecasillabo 7: Con loschi bagliori un’eternità

Sonetto B – endecasillabo 2: Diversa, ma come si fa? Non serve

Sonetto C – endecasillabo 6: La vita e più al cuore non manda i tetri

In questo secondo caso metrico modale, scompare completamente l’effetto “doppio senario”, già peraltro diluito nel precedente modo. Il secondo anapesto genera una accelerazione di tutta la seconda parte del verso, utile ad esempio per dilatare i tempi ed enfatizzare l’ictus in decima sillaba, sull’ultima parola del verso.

- Variante Schoenberg – modo 3: AGGA

anapesto, giambo, giambo, anapesto (2-5-7-10)

s1 s2 S3 s4 S5 s6 S7 s8 s9 S10 (s11)

Esempi del modo 3°:

Sonetto D – endecasillabo 9: Ogni santo giorno dell’agonia

Sonetto D – endecasillabo 11: Puri, ciechi eventi senza volere

Questo modo è l’esatto rivolto ritmico del precedente. Il primo anapesto, con accento in terza sede, forza l’attenzione sulla parola che vi si appoggia. Per reazione, anche il termine in quinta sillaba riceve una eco per ribattuta giambica: santo giorno, ciechi eventi nei due versi portati ad esempio, acquisiscono una valenza semantica peculiare, particolarmente accentuata.

- Variante Schoenberg – modo 4°: AGAG

anapesto, giambo, anapesto, giambo (3-5-8-10)

s1 s2 S3 s4 S5 s6 s7 S8 s9 S10 (s11)

Esempi del modo 4°:

Sonetto B – endecasillabo 1: Invecchiando un corpo vorrebbe un’anima

Sonetto B – endecasillabo 8: Labirinti o abissi e si sa che l’anima

La simmetria ritmica delle arsi, in questo caso, distribuisce equamente il peso dell’attenzione sui termini che veicolano i quattro accenti ritmici, con specifico effetto mòno-tòno totalmente privo di risoluzione ritmica: il verso sembra quasi sospeso nell’aria, fuori dal tempo, privo di una qualsiasi precisa direzione dinamica.

Ulteriori considerazioni sulla variante Schoenberg

E’ del tutto evidente (ed allo stesso modo sorprendente) la simmetria nella doppia sequenza ritmica giambo-anapestica delle quattro varianti principali dell’endecasillabo atonale, comunque essa la si utilizzi: GAGA, GAAG, AGAG, AGGA (G: giambo – A: anapesto). Come è possibile che ad una forte simmetria formale corrisponda l’asimmetria atonale di un verso “intrinsecamente votato” allo squilibrio ritmico, alla dissonanza cromatica, alla provvisorietà irrisolta del proprio incedere? Che cosa mai impedisce al nostro orecchio di accettare come armoniche queste soluzioni ritmiche, dal disegno apparentemente simmetrico? Questo è probabilmente il segreto ancora nascosto e da sviscerare, per chiarire fin dove può stilisticamente portare il percorso espressivo enunciato non teoricamente, ma in opera poetica nei sonetti di Giovanni Raboni. Quel che è certo è che l’utilizzo di elementi ritmici atonali nel verso ha l’effetto di rallentare, smorzare, ingolfare lo slancio lirico tipico dell’endecasillabo maggiore e minore, provocando continue interruzioni ed attese, sempre irrisolte. Soltanto il lettore meno disposto a mettersi in gioco può liquidare tali soluzioni come stonature metriche. Qui la dissonanza è voluta, così come è voluta la situazione precaria di non cadenza, di incertezza, che fa da acuto contrasto con il contesto formale e metricamente equilibrato del sonetto.

Lasciata la via maestra metrica della tonalità, il verso di Raboni volutamente non manifesta alcuna certezza di ordinata lettura: resta sospeso, isolato dentro un’aritmia irreale, spaesata e straniante al tempo stesso. Davvero pura e completa atonalità questa, ben oltre la semplice cadenza di inganno.

Il contrasto continuo tra gli elementi metrici conchiusi del sonetto e l’instabilità ritmica dei versi endecasillabi ha come effetto il permanere di uno stato di fugacità, di precarietà strutturale, che in Giovanni Raboni è parte sostanziale ed inseparabile del suo messaggio poetico.

Ultime due modalità della Variante Schoenberg

Due ulteriori varianti si producono, nell’analisi dell’endecasillabo atonale senario+senario, qualora il primo accento ritmico del primo senario si collochi esattamente sulla prima sillaba del verso.

In questo caso, si genera una vuoto tra la prima e la quinta sillaba in ictus, che accelera il ritmo già sin dalla prima sillaba, per poi rallentarlo decisamente nella seconda parte del verso: il risultato è uno sbilanciamento ritmico peculiare e fortemente accentuato.

- Variante Schoenberg – modo 5°: TAGA

trocaico, anapesto, giambo, anapesto (1-5-7-10)

S1 s2 s3 s4 S5 s6 S7 s8 s9 S10 (s11)

- Variante Schoenberg – modo 6°: TAAG

trocaico, anapesto, anapesto, giambo (1-5-8-10)

S1 s2 s3 s4 S5 s6 s7 S8 s9 S10 (s11)

Esempi:

Sonetto A – endecasillabo 2: Anni non così, sui bastioni stenta,

Sonetto B – endecasillabo 3: Prendere calmanti, stordire i nervi

Sonetto D – endecasillabo 4: Grazia che a nessuno si nega, al blando

Sonetto D – endecasillabo 1: Grazie, sento a volte che dico quando

Lo squilibrio ritmico di questi due endecasillabi è massimo, poiché in tali casi la dissoluzione tonale non è nemmeno compensata dalla ripetizione ed alternanza simmetrica dei moduli ritmici giambo ed anapesto, così come si è visto nei primi quattro modi. Si ha viceversa in questi ultimi due modi una pressoché totale irriconoscibilità ritmica, qualcosa di nuovo, irriducibile alla equilibrata e classica ritmicità dall’endecasillabo tonale.

Le due modalità della variante Berg (O8+Q4)

Come si è già detto, l’accoppiamento ottonario+quadrisillabo introduce una variante che appare strutturalmente assai diversa dalle sei precedenti elencate, dotata – è l’unico caso – di soli tre accenti ritmici: due fissi sulla settima (ultimo accento tipico dell’ottonario) e sulla decima sillaba.

- Variante Berg – modo 1°: AGTG

anapesto, giambo, trocaico, giambo (3-7-10)

s1 s2 S3 s4 s5 s6 S7 s8 s9 S10 (s11)

Esempi:

Sonetto B – endecasillabo 6: Insaziabile, ostinata che ferve

Sonetto D – endecasillabo 6: Sitibonda della spugna infilzata

L’evidenza di questo endecasillabo è l’elemento terzinato immediatamente successivo allo sviluppo dell’ottonario, che ha un effetto di radicale rallentamento dell’eloquio facile dell’ottonario, con scarto ritmico evidentissimo. Non è un caso che, alla lettura di questo endecasillabo, il verso sia del tutto irriconoscibile come ottonario, nonostante lo sia fin dall’inizio e per gran parte della sua lunghezza.

Esiste anche una seconda variante, più rara in Raboni e nella struttura ritmica dell’ottonario (con accenti in seconda e settima sillaba):

8) Variante Berg – modo 2°: (2-7-10)

s1 S2 s3 s4 s5 s6 S7 s8 s9 S10 (s11)

Esempi:

Sonetto A – endecasillabo 12: Che aspetta pallidamente di qua

Sonetto C – endecasillabo 2: Riversano la preziosa non luce

Sonetto D – endecasillabo 12: Nè senso, baluginio che la mia

La grande distanza tra gli ictus in seconda e settima sillaba impone una accelerazione terzinata. I tre ictus dànno il senso di una ineluttabilità – non tragica, ma in ogni caso pregnante – con il ritmo che procede con decisione e determinazione, quasi predestinata.

Conclusioni

E’ ben presente in chi scrive queste note il pericolo insito nello smontare troppo, che rischia di sfaldare la bellezza di un opera da apprezzare nella sua totalità e non per parti costituenti. Forse estremizzato (ma senz’altro utile e opportuno), il tentativo qui compiuto di effettuare una precisa codifica all’endecasillabo in Raboni ha posto l’attenzione su una sua precisa norma stilistica, una teoria compositiva coerente con il suo messaggio poetico.

Tale norma, qui denominata “endecasillabo atonale”, è stata dall’autore enunciata non teoricamente, ma attraverso la prassi, lo scavo espressivo e un grande sforzo poetico di tipo tecnico. Senz’altro Raboni non ha inventato l’endecasillabo atonale: tale verso è certamente riconoscibile in liriche di altri poeti autorevoli, e non solo contemporanei. In altri poeti, tuttavia, l’utilizzo dell’atonalità è episodico e funzionale allo scarto; non così in Raboni, ove viceversa diventa l’enunciazione di una modello, di una norma verificata dalla continua prova della scrittura, una presenza costante e irrinunciabile in tutti i suoi sonetti. Con il suo endecasillabo atonale Giovanni Raboni ha davvero consegnato alla nostra letteratura e alla nostra lingua il canone di una nuova regola espressiva; sarà da vedere se e come la poesia italiana saprà approfittare di questa forte e rigorosa lezione di stile.